Saviez-vous que nos choix de consommation, en Europe, peuvent contribuer à raser une parcelle de forêt à l’autre bout du monde ? Derrière un steak, une tablette de chocolat ou une tasse de café se cache souvent une réalité : la destruction d’écosystèmes riches en biodiversité et clés dans la stabilisation des conditions climatiques, les forêts.

Elles abritent plus de la moitié des espèces terrestres, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat en captant d’immenses quantités de CO₂, stabilisent les sols, préservent l’eau et offrent des moyens de subsistance à des millions de personnes.

Pourtant, elles disparaissent à une vitesse alarmante : selon la FAO, c’était 10 millions d’hectares de forêts qui disparaissaient chaque année dans le monde entre 2015 et 2020.

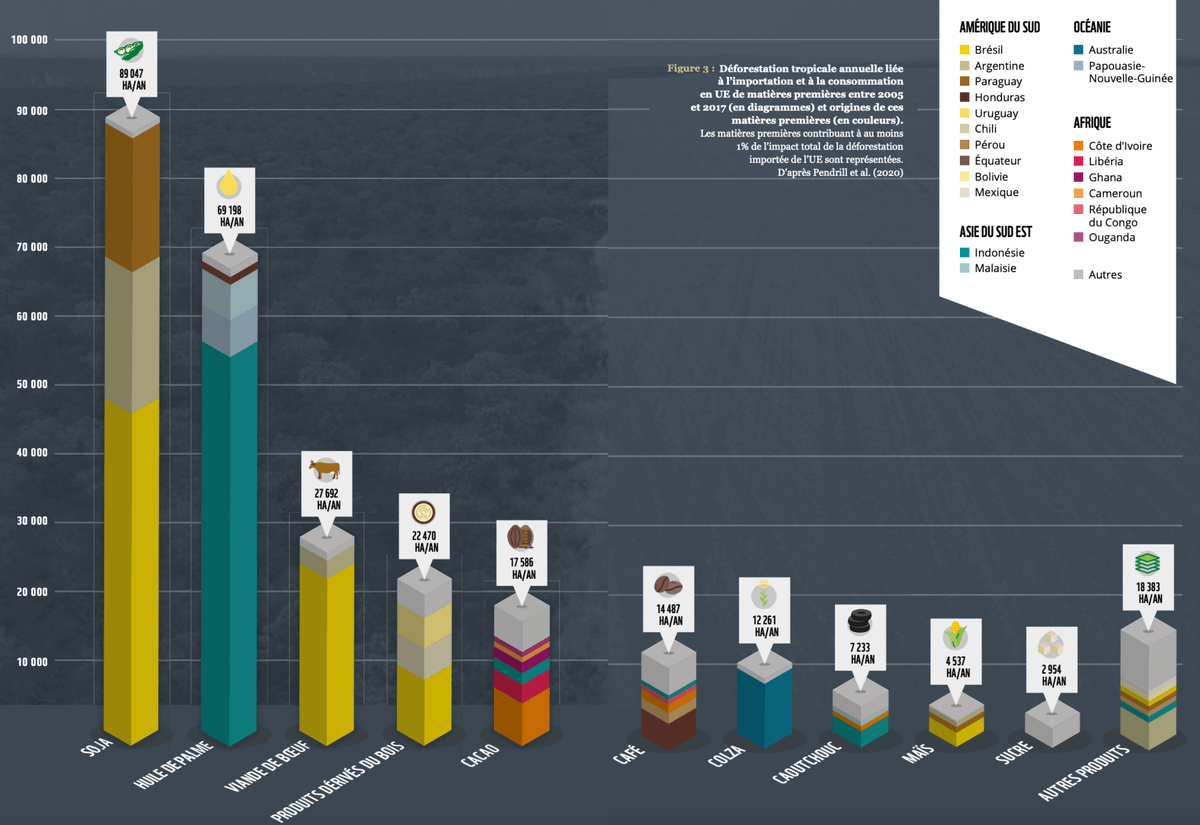

L’Union européenne a sa part de responsabilité. D’après le WWF, elle est le deuxième importateur mondial de déforestation tropicale, derrière la Chine mais devant les États-Unis, avec 16% de la déforestation liée au commerce international. En 2017, cela représentait 203 000 hectares détruits et 116 millions de tonnes de CO₂ émises.

Dans cet article, nous allons explorer :

- Pourquoi notre consommation est directement liée à la déforestation,

- Ce que prévoit en détail ce nouveau règlement européen,

- Comment les entreprises peuvent s’y préparer dès aujourd’hui.

Comment nos choix de consommation accélèrent la déforestation

La déforestation n’est pas qu’une affaire de forêts lointaines : elle est directement liée à ce que nous consommons chaque jour. Alimentation, cosmétiques, produits du quotidien… une grande partie des matières premières nécessaires à leur fabrication provient de zones où forêts, savanes et écosystèmes naturels sont remplacés par des champs de soja, des pâturages pour l’élevage ou des plantations de palmiers à huile.

Les conséquences sont dramatiques. Ces écosystèmes, véritables refuges pour la biodiversité, ont vu leurs populations de vertébrés chuter de 53% entre 1970 et 2014, et leur destruction pèse lourd sur le climat : la déforestation est responsable d’environ 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année.

Or, l’Union européenne joue un rôle central dans ce phénomène. Nos importations sont issues de régions dites « à risque », où la production agricole se développe au détriment d’écosystèmes naturels. Les analyses du WWF établissent des liens clairs entre la demande européenne et plusieurs de ces régions à risque appelés « fronts de déforestation » : l’Amazonie et le Cerrado au Brésil, le Chaco en Argentine et au Paraguay, mais aussi l’Afrique de l’Ouest pour le cacao, ou encore l’Indonésie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l’huile de palme.

Derrière ces chiffres se cache un constat : en 2017, l’Union européenne représentait à elle seule 16 % de la déforestation tropicale liée au commerce international. Ce qui fait de nous le deuxième importateur mondial de déforestation, juste derrière la Chine mais devant les États-Unis. Une responsabilité concentrée sur les huit principales économies européennes, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas qui représentent 80% de cette déforestation importée.

Le soja est destiné à nourrir notre bétail, l’huile de palme utilisée dans les produits transformés, le cacao et le café dans nos habitudes quotidiennes ou encore la viande bovine importée : tous ces produits cachent un lourd bilan écologique. Et même si certains engagements « zéro déforestation » ont vu le jour – couvrant en 2018 près de 62 % du soja importé par l’UE d’Amérique du Sud, mais seulement 19 % de la viande bovine – ils restent insuffisants pour enrayer le problème.

À travers nos modes de consommation, nous contribuons directement à la disparition des forêts tropicales et à l’effondrement de la biodiversité.

Un règlement européen inédit pour freiner la déforestation

Explications et objectifs du règlement européen contre la déforestation

Face à l’ampleur du problème, l’Union européenne a adopté en mai 2023 le Règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Son objectif : couper le lien entre nos chaînes d’approvisionnement et la destruction des forêts.

Concrètement, à partir du 31 décembre 2025 (avec un délai supplémentaire de six mois pour les petites entreprises), il sera interdit de mettre sur le marché européen – ou d’exporter depuis l’UE – tout produit qui aurait contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020.

Mais que recouvre exactement cette notion ?

- Par déforestation, on entend la conversion d’une forêt, telle que définie par la FAO, en terres agricoles (par exemple pour du soja, de l’élevage bovin ou de l’huile de palme).

- La dégradation des forêts, elle, correspond à une altération structurelle de l’écosystème forestier, même si la surface reste boisée (exploitation intensive, fragmentation, appauvrissement des habitats).

Le règlement place donc la responsabilité sur les épaules des entreprises – qu’il s’agisse des importateurs, distributeurs ou exportateurs. Celles-ci devront garantir que les produits concernés présentent un risque nul ou négligeable de déforestation. Pour y parvenir, elles devront notamment assurer une traçabilité stricte, allant jusqu’à la géolocalisation précise des parcelles de production.

Trois conditions cumulatives deviennent ainsi obligatoires pour tout produit mis sur le marché européen :

- Zéro déforestation : aucune conversion ou dégradation après la date de référence du 31 décembre 2020.

- Légalité : conformité avec la législation du pays de production.

- Diligence raisonnée : mise en place d’un processus complet de collecte d’informations, d’évaluation et de gestion des risques pour garantir la conformité.

En d’autres termes, l’Union européenne impose un changement structurel dans la manière dont les entreprises s’approvisionnent et commercialisent leurs produits.

Quels produits et quelles entreprises sont concernés par le RDUE ?

Le règlement européen ne vise pas tous les biens de consommation, mais il cible directement les matières premières qui pèsent le plus lourd dans la déforestation mondiale. Sept commodités agricoles et forestières sont au cœur du texte : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois.

À ces produits de base s’ajoutent certains dérivés, comme le cuir, le charbon de bois ou encore le papier imprimé. L’objectif est d’éviter tout « effet de contournement » qui permettrait de continuer à commercialiser indirectement des produits liés à la déforestation.

Concrètement, cela signifie que :

- Les produits bovins englobent non seulement la viande, mais aussi les cuirs et peaux bruts ou tannés.

- Le cacao est concerné sous toutes ses formes : fèves, beurre, poudre ou préparations alimentaires chocolatées.

- Le café, lui, entre dans le champ du règlement quel que soit son mode de transformation.

- L’huile de palme est incluse, qu’il s’agisse de noix et amandes, d’huile, de tourteaux, de glycérol ou de dérivés utilisés dans l’industrie cosmétique et chimique.

- Le caoutchouc naturel figure aussi sur la liste, y compris ses usages industriels (pneumatiques, vêtements, accessoires).

- Le soja est visé sous toutes ses formes : fèves, huile, farine ou tourteaux utilisés dans l’alimentation animale.

- Enfin, le bois est largement couvert : bois de chauffage, panneaux, contreplaqués, charbon de bois ou encore ouvrages finis.

Côté entreprises, l’entrée en application du RDUE est fixée au 30 décembre 2025, avec un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises.

Les règles varient selon la taille des structures :

- Les opérateurs de taille moyenne et grande devront mettre en œuvre la diligence raisonnée complète et déposer une déclaration de conformité pour chaque lot de produits.

- Les petites et micro-entreprises bénéficient d’un régime allégé : elles n’ont pas à répéter la diligence raisonnée pour les produits qui l’ont déjà été par leurs fournisseurs.

Quelles sanctions et quels contrôles avec le RDUE ?

Le règlement européen prévoit aussi des sanctions dissuasives pour les entreprises qui ne respecteraient pas les règles.

En cas de non-conformité, les mesures peuvent être lourdes :

- le rappel et la confiscation des produits concernés,

- la confiscation des revenus tirés de leur commercialisation,

- l’interdiction temporaire de mise sur le marché de produits similaires,

- l’exclusion, pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois, des marchés publics et des financements européens (subventions, appels d’offres, concessions),

- et enfin, des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dans l’UE.

Mais le RDUE ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des entreprises : il met en place un système de contrôles obligatoires confiés aux autorités compétentes de chaque État membre.

Ces contrôles devront être réalisés chaque année, sur un échantillon minimum dépendant du niveau de risque attribué au pays d’origine des produits :

- 1 % des opérateurs pour les importations issues de zones à faible risque,

- 3 % pour celles venant de zones à risque standard,

- 9 % pour celles provenant de pays ou régions classés à haut risque, ainsi que 9 % des volumes de produits concernés.

Pour évaluer ces risques, la Commission européenne mettra en place une classification des pays (faible, standard, élevé), appuyée par des outils de traçabilité et d’observation satellitaire.

L’objectif : concentrer les contrôles là où les forêts sont le plus menacées.

En clair, le RDUE introduit une logique de surveillance active, les entreprises devront prouver leur conformité, et les autorités auront les moyens de vérifier et de sanctionner si nécessaire.

Comment préparer la conformité de son entreprise au RDUE ?

Le cœur du règlement européen repose sur deux mots : traçabilité et transparence. L’objectif est de faire de la durabilité des chaînes d’approvisionnement une norme incontournable pour toutes les entreprises européennes.

Concrètement, les opérateurs et commerçants devront remplir une déclaration de diligence raisonnée avant chaque mise sur le marché ou exportation. Cette déclaration, déposée dans le système d’information de la Commission européenne (TRACES), centralisera l’ensemble des démarches et devra ensuite être transmise aux clients, accompagnée d’un numéro de référence unique.

%20(1).png)

Les trois étapes de la diligence raisonnée

Le processus repose sur trois étapes successives, qui permettent de démontrer qu’un produit est « zéro déforestation » et légal :

1. Collecte d’informations

L’entreprise doit rassembler une série de données précises : description du produit, quantité, pays et période de production, identité des fournisseurs, géolocalisation des parcelles et preuves de conformité environnementale et légale.

Pour les produits issus de pays à faible risque, cette étape suffit : on parle alors de diligence raisonnée simplifiée.

2. Évaluation des risques

Lorsque les produits proviennent de pays classés « standard » ou « à risque élevé », l’entreprise doit analyser plusieurs critères : niveau de risque attribué au pays, présence de forêts et de populations autochtones, ampleur de la déforestation locale, complexité de la chaîne d’approvisionnement et risques de contournement du règlement.Des outils existent pour accompagner cette évaluation, comme :

- L’Observatoire européen des forêts (EU Forest Observatory) qui fournit des données sur la déforestation mondiale

- Global Forest Watch, qui met à disposition cartes et alertes satellites.

3. Atténuation des risques

Si un risque non négligeable est identifié, l’entreprise doit aller plus loin : compléter ses données, réaliser des audits sur le terrain, renforcer ses procédures de contrôle et mettre en place des stratégies pour sécuriser son approvisionnement.

Une fois ces étapes franchies, l’entreprise soumet sa déclaration de conformité via le système TRACES. Celle-ci doit inclure des informations détaillées :

- identité et coordonnées de l’opérateur (avec numéro EORI),

- description et code douanier du produit,

- pays de production et géolocalisation précise des parcelles,

- référence éventuelle à une déclaration existante,

- et une mention certifiant que les produits présentent un risque nul ou négligeable de déforestation.

Une obligation de transparence renforcée

Les opérateurs qui ne relèvent pas des catégories de TPE/PME devront aller plus loin : ils devront publier un rapport annuel présentant les mesures mises en place pour respecter leurs obligations de diligence raisonnée.

Cette exigence accroît la pression sur les grandes entreprises, qui devront démontrer concrètement leur engagement, mais elle ouvre aussi une opportunité : celle de valoriser des chaînes d’approvisionnement plus durables et de renforcer la confiance avec les clients et partenaires.

Sources

- Ministère de la Transition écologique - Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts

- Journal officiel de l'Union Européen - Règlement du Parlement européen et du conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union decertains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts

- FAO - Résumé de la situation des forêts du monde - 2022

- WWF - Quand les européens consomment, les forêts se consument

- WWF - Les fronts de déforestation

Recevez chaque mois votre dose d'inspiration sur le vivant

Notre newsletter pour découvrir les entreprises qui s'engagent pour la nature, recevoir des infos pour vous émerveiller sur le vivant ou suivre nos actualités.

.png)

.png)